投资有门道,理财没烦恼。大家好,我是小沨,欢迎收听本期的《广发投资进化论》。

今年的港股科技板块一度成为市场的“人气王”,虽然经历了4月的大幅回调,但在随后的两个月中,板块逐步收复失地。

AI与云计算技术取得突破性进展、政策鼓励中概股回归港股市场、美联储降息预期引发全球资金再配置等因素,共同形成了本轮行情的重要驱动力,也进一步推高了港股科技板块的估值。

看到这样的成绩,不少朋友也对港股科技跃跃欲试了。不过,对于该板块的代表性指数——恒生科技指数来说,因QDII额度的原因,相关的指数基金时不时会出现限额的情况,给大家的投资造成不便。

那么,有没有与之类似的指数可供选择?下面,咱们就来聊聊其中一位种子选手:恒生港股通科技主题指数。

看到这里有人可能就要问了,一个是“恒生科技”,一个是“恒生港股通科技”,那后者是不是相当于港股通版的恒生科技?

如果你真的这么想,那就大错特错啦!这两个指数虽同属港股科技赛道,但差异还是不小的,咱们可以从5个方面来进行对比。

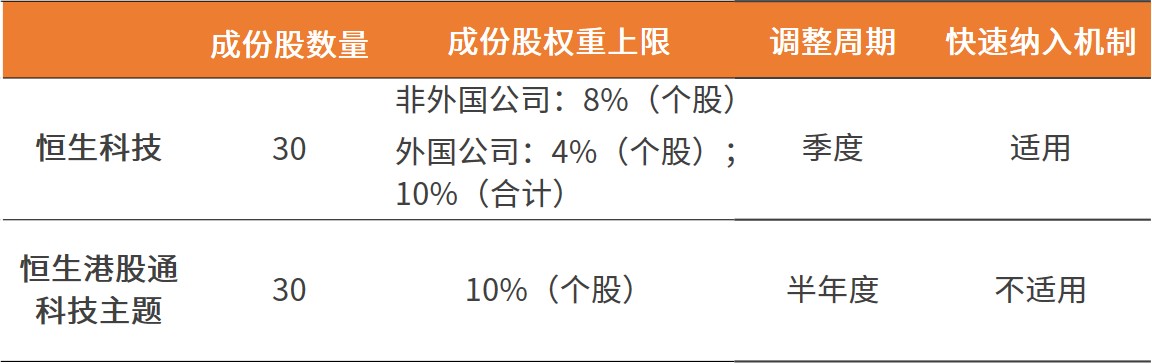

从指数编制来看,恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司,单只成份股权重上限为8%(非外国公司成份股)或4%(外国公司成份股),每季度调整一次成份股,同时设立“快速纳入机制”(即符合条件的新股可以在上市第10个交易日收市后纳入指数)。

恒生港股通科技主题指数,反映的是能通过港股通买卖的、业务与科技主题相关的30间香港上市公司的表现,单只成份股的上限为10%,每半年调整一次成份股,不适用“快速纳入机制”。

图1:指数编制规则对比

资料来源:Wind、恒生指数公司

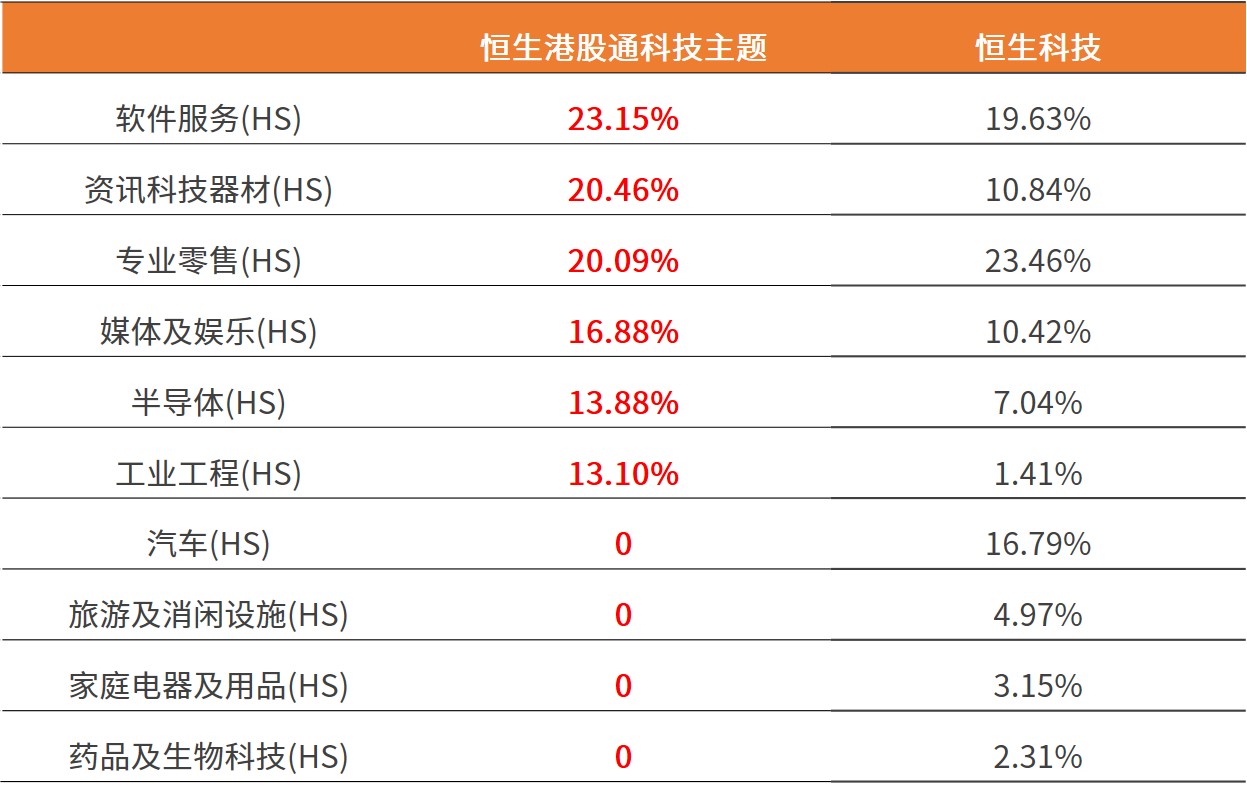

由于对“科技”的定义不同,两个指数在行业分布上也存在差异。

对比下图可以看到,恒生科技中含有约17%的汽车权重,还有累计约10%的旅游、家电和医药生物股。

但在恒生港股通科技主题中,以上这些大消费类的行业均被剔除,更加聚焦软件服务、资讯科技器材、半导体等赛道,“科技”属性更为纯粹。相比之下,恒生科技更加贴近“泛科技”的概念。

图2:指数行业分布对比

数据来源:Wind,采用恒生二级行业分类,截至2025年6月9日

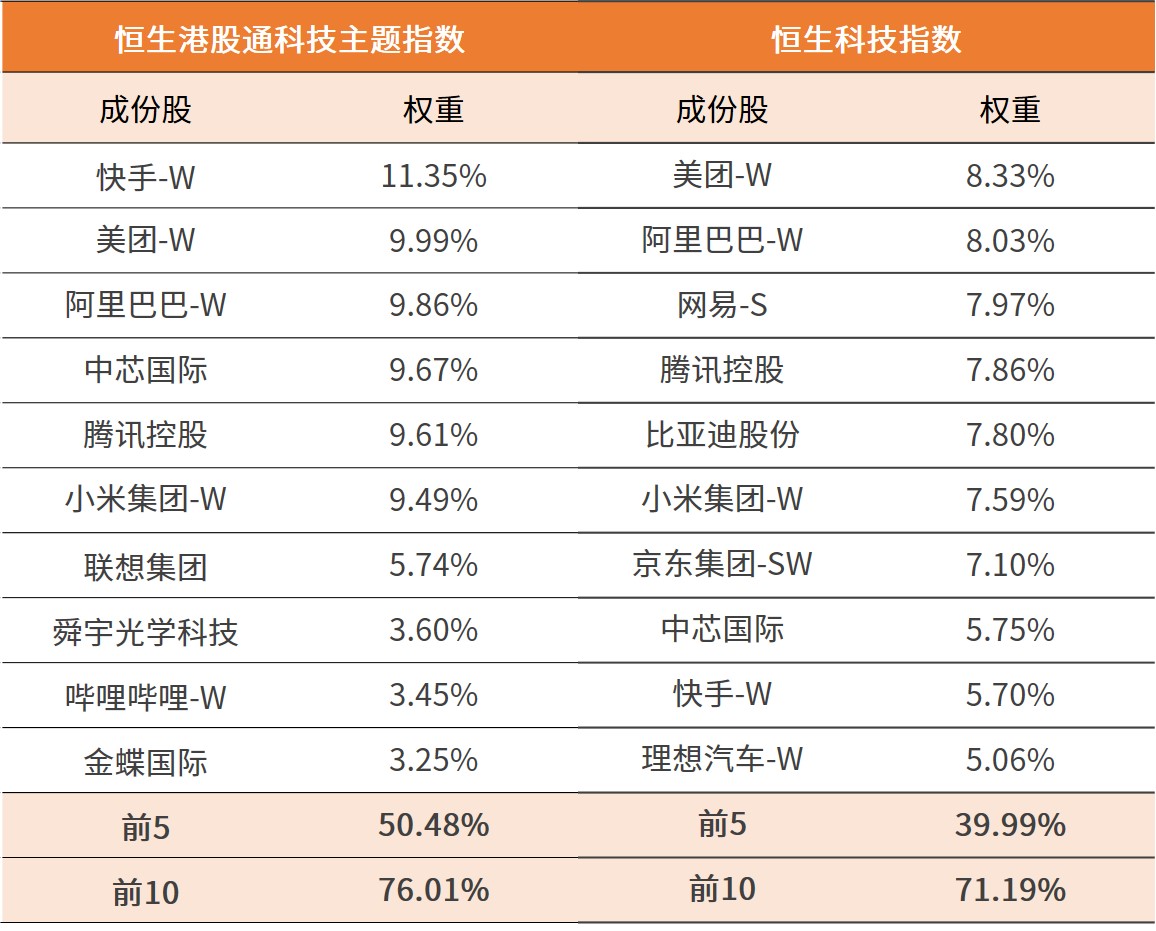

截至6月9日,恒生港股通科技主题的前十大成份股权重合计为76%,要高于恒生科技的71%。这种权重股集中度的差异,增加了前者的弹性,如遇科技股上涨行情,该指数的收益弹性会更大,但相对的,波动风险也会更高。

图3:指数前十大成份股对比

数据来源:Wind,截至2025年6月9日。以上信息仅为指数前十大成份股展示,不构成对任何个股的推荐,不作为投资者收益的保证。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整,指数成份股和权重可能会动态变化,投资须谨慎

恒生科技的成份股中含有非港股通标的,需要通过QDII渠道投资,有时会出现额度限制的问题。而恒生港股通科技主题的成份股均可通过港股通交易,不占用QDII额度,相对来说便捷性有所增加。

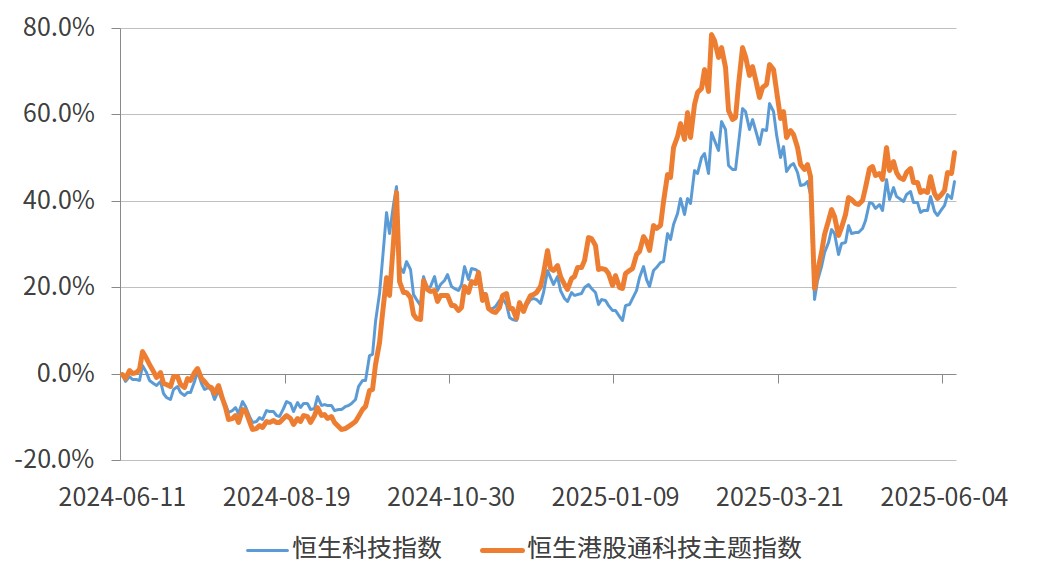

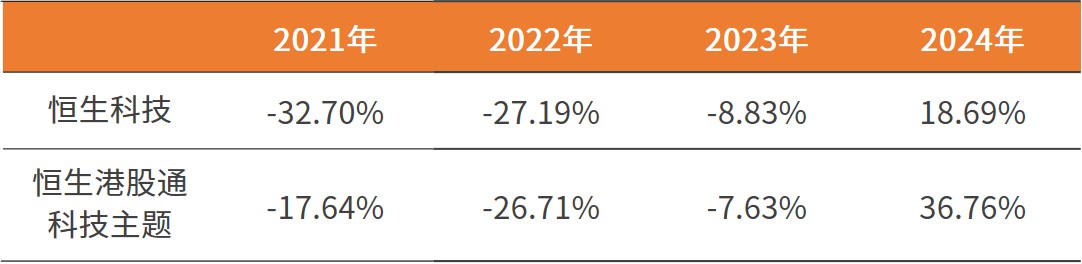

近一年来,恒生科技涨跌幅为44.0%,恒生港股通科技主题因集中度更高,弹性更大,涨跌幅为51.4%,二者同期的年化波动率都在40%左右。可见,受科技行业特点的影响,这两个指数都展现出高成长、高波动的特征。

图4:指数近1年涨跌幅表现

图5:指数过往完整年度涨跌幅表现

数据来源:Wind,恒生港股通科技主题指数基日为2020年12月31日,自基日以来年化波动率为35.33%,年化波动率={∑[(Ri-∑Ri/N)^2]/(N-1)}^0.5*250^0.5,计算周期为日频,N为样本区间量,Ri为区间收益率。指数过往表现不预示未来,也不构成基金业绩表现的保证,投资须谨慎

总的来说,恒生科技与恒生港股通科技主题指数各有优势,前者覆盖面更广,后者的科技属性更纯。

因此,大家可以根据个人所需,灵活选择适合自己的指数。例如,追求纯粹科技的朋友,就可以关注恒生港股通科技主题指数;而在关注科技的同时,也希望能兼顾港股消费与医药板块机会的朋友,恒生科技或许是更好的选择。

最后,也要提醒一下大家,港股科技板块的波动较高,不一定适合每一个人。大家一定要结合自己的风险承受能力来投资,同时可以通过定投分批入场、组合投资分散风险等方式提升投资体验。

以上就是本期要分享的全部内容,欢迎转发朋友圈分享给家人朋友。我们下期再会。

《广发投资进化论》栏目由广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)员工撰写,内容引用信息来自公开资料,我们力求但不保证信息的准确性与完整性,请读者仅作参考,自行核实相关内容。本栏目所载观点、结论及意见仅代表在报告发布时的个人观点,不代表广发基金立场,亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本栏目内容而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,我们不承担任何责任,基金投资有风险,投资须谨慎。本栏目内容版权仅为广发基金所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。广发基金保留对任何侵权行为进行追究的权利。

投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

2025-12-12

2025-12-12

2025-12-12

2025-12-12